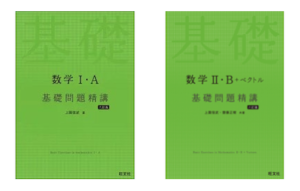

大学受験向けの数学の定番問題集といえば、基礎問題精講。 私も理系の大学受験講師として15年ほど生徒さんを見てきましたが、共通テストや地方国公立大学の対策に使っている人は多いです。 親世代だとチャート式を使っていた方も多いと思いますが、基礎問題精講はチャート式より問題が絞られていて、それぞれの例題に重要なエッセンスが凝縮。 1A・2Bは共通テストから地方国立(理系)の2次試験まで対応するため、「基礎問題精講には本当に助けられた〜!」という生徒さんはたくさんいます。 ただ、親御さんとしては、たくさんの問題集がある中で本当に基礎問題精講で良いのか。 もっと問題数の多い教材もある中、十分なボリュームな…

大学受験の勉強法

- 数学の基礎問題精講で共通テスト最短攻略!7割を取るには?

- 数学の偏差値が低い子に多い5つの原因と、苦手の克服方法とは?

- 【化学】地方国公立・MARCH・関関同立の化学勉強法・おすすめ問題集

- 高3・11月の大学受験の対策!勉強法とやるべきこと、勉強時間

- 不登校で大学受験対策をする時の勉強法:おすすめ独学教材・家庭教師

- 高3・12月は大学受験直前!センター試験までの勉強法と過ごし方

- 地方国公立大学・理系の入試対策!受検勉強の方法とスケジュール

- 高1の英語勉強法と、苦手克服・受験に向けたおすすめ教材・参考書

- 大学受験物理の記述対策!答案の書き方・おすすめの参考書・問題集

- 化学の記述・論述問題で高得点を取るための書き方と、おすすめ参考書

- 大学受験勉強の効率UPにボイスレコーダーはおすすめ!使い方と選び方

- 月刊「大学への数学」の使い方。問題数や難易度、構成、レベルを解説

- 大学入試の英作文を添削!アイディーは受験におすすめのサービス

- 大学受験の英語にラジオ英会話講座・英字新聞・洋画・洋楽は役立つ?

- 大学受験の英語学習で毎日やるべきこと・時期ごとの勉強法

- 英語の速読力・リスニング力を高める「シャドーイング」のやり方

- 今後の大学受験英語で変わるポイントと、これからの入試対策方法

- 大学受験の英語を中学レベルから復習するべき場合と、おすすめ参考書

- 大学受験英語のリスニング勉強法!おすすめ参考書・スマホアプリ

- 大学受験の英語で使う単語帳の選び方と使い方(覚え方)おすすめ教材

- 大学受験英語における英作文の勉強法・おすすめ参考書・問題集

- 大学受験英語に「ディクテーション」は効果的!やり方とおすすめ教材

- 大学受験英語の勉強におすすめのスマホアプリ「POLYGLOTS」の使い方

- 【大学受験数学】記述式問題の答案作成・書き方のポイントとルール

- 偏差値30〜40台から大学受験英語を学ぶ場合の勉強法・参考書

- 英語力を高める速読英単語の使い方・勉強法。CDの活用法も解説

- 英語長文の音読を正しい方法で続けて、速読力・リスニング力UP!

- 偏差値30台の場合、大学受験対策の前に参考書で中学数学を復習する

- 【大学受験物理】重要問題集と名門の森は難易度的にどっちが良い?

- センター試験・物理の問題レベルと傾向、勉強法と対策のポイント

- センター試験の数学は正しい対策・勉強法をすれば、8〜9割得点可能

- 大学受験の模試で失敗して落ち込む場合の対処法・気分転換

- スタディサプリは旧帝大の英語対策・勉強におすすめ。対象レベルは?

- 理系で旧帝大(北大・東北大・名大・九大)を目指す時の対策・勉強法【2020版】

- Z会を使った勉強の進め方・活用方法・復習の仕方(大学受験版)

- 偏差値30台や40台から、50台へ成績を上げるための勉強法

- 浪人で大学受験対策の勉強をする場合の勉強法・時間・予備校の必要性

- 大学受験の勉強で暗記が苦手でも、早く、効率良く覚える方法

- 大学受験で失敗しないために、10月でやるべきこと・勉強法

- 大学受験物理の上級者向けおすすめ参考書・問題集と、微積について

- 大学受験で9月に取り組むべき勉強法~基礎固めから問題演習へ

- 物理が苦手な場合の初心者向け勉強法・おすすめ参考書と問題集

- 大学受験で効率良く勉強するには「要領の良い方法」を意識するべき

- 大学受験で化学の苦手を克服するための初心者向け勉強法・参考書

- 理系で英語の苦手を克服したい場合の勉強法・おすすめ参考書

- 「原点からの化学」は理論・無機・有機化学の本質的な理解におすすめ

- 新しい参考書・問題集をどんどんこなすか、ひとつの教材を復習するか

- 大学受験数学で必要な「計算力」を高めるトレーニング方法と参考書

- センター試験・数学の受け方・アドバイス!おすすめの参考書はこれ

- 大学受験の勉強が不安で仕方ないときの対処法・ストレスの解消法

- 大学受験の英語勉強法【理系版】効率的に偏差値を上げるには?

- 受験勉強ではスキマ時間を活用すると、学習の質が大きくアップする

- 受験勉強で伸び悩んだときの、スランプ脱出方法

- 参考書や問題集は1冊を繰り返して何度も解くことが大切

- 大学入試本番が近付いてきたら直前期の過ごし方に気を付ける

- 物理のエッセンスの使い方〜初心者でも成績を上げるための勉強法

- 黄チャートの使い方は例題だけを何度も復習するべき

- 大学受験の勉強を春休みに始める場合、何に取り組むべきか

- 大学受験の勉強時間は1日どれくらい?高1・高2・高3各学年の目安

- 受験勉強の効率を上げる息抜き・気分転換の方法9選・リフレッシュに!

- 国公立大学受験で必須となる記述対策のトレーニング方法・数学編

- 志望校の過去問をまとめた「赤本」は、早めに確認すると良い

- 過去問や予想問題を収録した赤本・青本・紫本・入試の軌跡の使い分け

- 勉強のやる気が出ないときに大学受験生がするべきこと11選

- 大学受験の勉強を効率良く進めるための「計画の立て方」

- 学習効果を飛躍的に高める「復習の仕方」タイミング・回数・コツ

- 大学受験で失敗しないために押さえるべき「合格する人の特徴」6つ

- 大学受験数学で効率良く成果を出すための勉強法・9個のポイント

- 大学受験の勉強で効率よく偏差値をアップさせるための模試活用法

数学の偏差値が低い子に多い5つの原因と、苦手の克服方法とは?

お子さんが、数学の偏差値が低いと悩んでいる。 そんなとき、親としてどうサポートすれば良いのか、迷いますよね。 特に偏差値が30や40のまま、なかなか上がらない状況だと心配になるものです。 この記事では数学の偏差値が上がらない理由と、その克服方法に焦点を当てています。 お子さんが「数学、もうちょっと頑張ってみようかな」と思えるような、ポジティブなアプローチを紹介しています。 数学の偏差値を向上させるには、具体的な対策と少しの励ましが必要。 筆者もたくさんの生徒さんを教えてきましたが、数学で伸び悩む生徒さんの多くに当てはまる原因はあり、その解決策もあると感じています。 この記事を通して、お子さんの…

【化学】地方国公立・MARCH・関関同立の化学勉強法・おすすめ問題集

地方国公立・MARCH・関関同立の化学は、「入試標準レベル」。きちんと勉強すれば合格ラインの点数を取ることはできるため、入試までにしっかり対策しましょう。 ただ、いざ勉強を始めようと思っても、勉強の仕方や使う問題集で迷うことはあるもの。そこでここでは、地方国公立・MARCH・関関同立の化学対策を解説します。 地方国公立・MARCH・関関同立の化学は標準レベル。リードアルファ・セミナー・ニューグローバルなどを、発展・応用問題までしっかりと解く 地方国公立・MARCH・関関同立の対策として、化学でまずやるべきことは、 「教科書準拠(じゅんきょ)の問題集を、応用・発展問題まで解けるようにする」 とい…

高3・11月の大学受験の対策!勉強法とやるべきこと、勉強時間

高3の11月は、受験の後半戦真っ只中です。9~11月の3ヶ月は特に「実践力」をつける時期にあたり、11月にはそれぞれの科目を「完成レベル(=志望校の問題に十分対応できるレベル)」に到達させる必要があります。すると12月のセンター試験直前対策、翌年1月のセンター本番、2月の二次試験対策へと、スムーズにつなげることができます。 ここでは「大学受験対策として、高3の11月に取り組むべき勉強法」について紹介します。これで11月の時間を上手く使うことができ、実力や偏差値をアップできるようになるはずです。 11月は「二次試験対策」を集中的に! まず前提として、翌年1月にはセンター試験が控えています。それに…

不登校で大学受験対策をする時の勉強法:おすすめ独学教材・家庭教師

不登校の状況で大学受験を目指す場合、「どうやって勉強すれば良いのか分からない」ということがあると思います。不登校だと自分で勉強の仕方を考える必要があるため、迷ってしまいやすいです。 不登校でも、高校の授業を受けずに大学受験の勉強をすることはできます。ここでは「不登校の場合における、大学受験の勉強法」を紹介します。これを読むことで、あなたはこれからやるべき勉強が分かり、受験対策をスタートすることができます。 なお、家庭教師を利用するなら、「かてきょナビ」というサービスが便利です。無料の「かてきょ診断」で質問に答えるだけで、地域の大手家庭教師センターまとめて検索できます。かてきょナビを使うと1社ず…

高3・12月は大学受験直前!センター試験までの勉強法と過ごし方

高3の12月は、いよいよ受験が近づいてくる時期です。翌年1月には「センター試験」を控え、それに向けての対策も本格的にする必要があります。 そこでここでは、「高3・12月の過ごし方・勉強法」について紹介します。これを読むことで直前期にやるべきことが分かり、センターを万全の体制で迎えられるようになります。 12月はセンター試験1ヶ月前!センター対策を中心に 12月はセンター試験の約1ヶ月前です。センター試験は大学受験をする上でとても大切な試験のため、しっかりと対策をする必要があります。夏からセンターを意識して勉強をしているかもしれませんが、12月は各教科ともセンター対策を中心にしましょう。 センタ…

地方国公立大学・理系の入試対策!受検勉強の方法とスケジュール

「地方の国公立大学」は、志望校に設定する人が多い大学です。地方の国公立大学は学費が年間50万円ほどと私立に比べると安く、自宅から通いやすいです。さらに就職でも有利になりやすく、さまざまなメリットがあります。 ただ、地方の国公立大学は受検対策が大変です。すごくハイレベルというわけではないものの、センター試験のために英数国理社の全科目を勉強する必要があります。そして、「二次試験対策」もする必要があります。 人によっては、「どうやって勉強を進めれば良いか分からない」ということがあると思います。そこでここでは、「【理系】で地方国公立大を目指す場合の勉強法」について紹介します。ポイントを絞り、効率良くや…

高1の英語勉強法と、苦手克服・受験に向けたおすすめ教材・参考書

高1で英語の授業を受けていると、すでに授業が分からなかったり、「もっと勉強しておきたい」と思ったりすることがあります。今のうちに勉強をしておくと、これからの英語学習が楽になり、大学入試対策を有利に進めることができます。 ただ、人によっては「どうやって勉強したら良いか分からない」ということがあると思います。そこでここでは、「高1の英語勉強法」について紹介します。しっかりと、英語の基礎を固めましょう。 高1で取り組んでおくと良い英語学習4つ 高1の英語学習でやるべきことは、「基礎」を身につけることです。ただ、ひとことで基礎といっても、大きく分けて4つの取り組むことがあります。 中学内容の復習(不安…

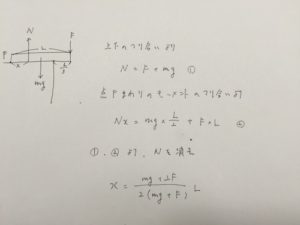

大学受験物理の記述対策!答案の書き方・おすすめの参考書・問題集

大学によっては、物理の入試を「記述式」で出題することがあります。記述式で答案を作成するのは意外と難しく、物理の深い理解に加えて、「記述の仕方」にも慣れておくことが必要です。 ただ、「物理の記述対策をどのようにすれば良いか分からない」ということはよくあります。そこでここでは、「大学受験物理の記述対策」について解説します。 物理の記述力を高める、5つのポイント 物理の問題を記述式で回答する場合、次の5点に気をつけて答案を作りましょう。 必要に応じて、図を描く 物理の答案では、必ず図を描きましょう。簡単なイメージでも描いておくことで、「問題で問われている現象が、どのような状況なのか」が採点官に伝わり…

化学の記述・論述問題で高得点を取るための書き方と、おすすめ参考書

国公立大学が課す化学の二次試験では、大学によっては「記述・論述問題」が出題されます。記述・論述問題は文章で回答を書く必要があり、多くの受験生が苦手としています。 そこでここでは、「化学の記述・論述問題の書き方と対策法」を紹介します。正しく勉強すれば、こうした問題もきちんと解くことができるはずです。 なお、記述対策に力を入れるなら、「Z会」や「進研ゼミ」を活用するのがおすすめです。旧帝大などの難関大学を目指す場合はZ会、地方国公立大学を志望するなら進研ゼミが良いので、記述が重視される大学を目指すなら考えてみてください。 記述・論述問題を解くためには「化学を深く理解すること」が大切 化学の記述・論…

大学受験勉強の効率UPにボイスレコーダーはおすすめ!使い方と選び方

受験勉強に活用すると良いツールとして、「ボイスレコーダー(ICレコーダー)」があります。ボイスレコーダーは音声を録音・再生することができ、上手く使うと学力アップに役立てることができます。 スマホでも音声を録音することはできますが、ボイスレコーダーは音声の録音・再生に機能を絞っているため、より使いやすい点がメリットです。ここでは「大学受験の勉強におけるボイスレコーダーの活用法」と「ボイスレコーダーの選び方」「おすすめ機種(2017年版)」を紹介します。 なお、特にボイスレコーダーを活用しやすい「英語」の勉強には、「スタディサプリEnglish」というサービスがおすすめです。英語の実力を集中的に高…

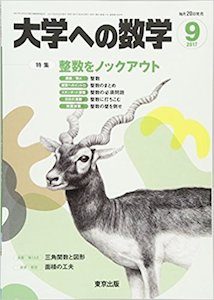

月刊「大学への数学」の使い方。問題数や難易度、構成、レベルを解説

ハイレベルな数学の教材で人気のものとして、「大学への数学(東京出版)」が挙げられます。大学への数学シリーズには種類があり、その中のひとつとして「月刊・大学への数学」があります。 月刊大学への数学はとても良い教材ですが、毎月発行される月刊誌のため、使い方に迷うことがあります。ここでは月刊大学への数学(月刊大数)の構成や問題数、難易度について紹介したあと、使い方を解説します。 「月刊大学への数学」の構成と問題数 月刊大学への数学は毎月発行される月刊誌で、たくさんの問題が収録されています。号によって多少構成は変わるものの、月刊大学への数学は大体次のような構成になっています。 構成 難易度 問題数 「…

大学入試の英作文を添削!アイディーは受験におすすめのサービス

英作文が大学入試で必要な場合、自分で書いた英文を「添削」してもらうと良いです。使うべき表現や文法の間違いを指摘してもらうことで、より正しく、高いライティング力を身につけることができます。 英作文の添削を受けるのにおすすめのサービスが「英文添削アイディー」というサービスです。「自分で書いた英作文」や「オリジナル英作文問題」の回答を添削してもらうことができ、インターネットを通じて24時間以内に添削結果を受け取ることができます。また、費用も抑えられているので、使いやすいです。 英作文が入試で必要なら、アイディーは使うと良いサービスです。ここでは「英文添削アイディー」について、詳しく紹介します。 >>…

大学受験の英語にラジオ英会話講座・英字新聞・洋画・洋楽は役立つ?

大学受験に向けた英語の勉強をするために、人によっては「ラジオの英会話講座・英字新聞・洋画・洋楽」などを利用することがあります。これらの教材でも英語を学ぶことはできますが、「大学受験対策として、本当に役立つのか」が気になりやすいです。 基本的にこうした教材を大学受験に使うことは、おすすめしません。ここでは「ラジオの英会話講座・英字新聞・洋画・洋楽を、大学入試対策として使う場合」について紹介します。 なお、効果的・効率的に英語を学ぶなら、「スタディサプリEnglish」というサービスはとても良いです。最初に7日間の無料おためしをすることができるため、親子で相談して使ってみるのはおすすめです。 ラジ…

大学受験の英語学習で毎日やるべきこと・時期ごとの勉強法

英語はすぐに力が伸びにくく、「継続」が大切な教科です。ただ、場合によっては「毎日やるべきことが分からない」「どうやって勉強すれば良いか分からない」ということがあると思います。 そこでここでは、「受験対策の英語で、毎日やるべきこと」について紹介します。取り組む勉強を確認して、継続して頑張ってほしいと思います。 なお、効果的・効率的に英語を学ぶなら、月1,078円(税込)で学べる「スタディサプリEnglish」というサービスはとても良いです。最初に7日間の無料おためしをすることができるため、親子で相談して使ってみるのはおすすめです(※無料期間は申込日が1日目)。 時期に分けて、毎日やることを変える…

英語の速読力・リスニング力を高める「シャドーイング」のやり方

英語の力を伸ばすトレーニング方法は、さまざまなものがあります。その中でも長年に渡り多くの人に使われている方法として、「シャドーイング」という方法が挙げられます。シャドーイングとは名前の通り、「影のように、音声のあとに続いて英語を発音する練習方法」を指します。シャドーイングを続けて行うことで、速読力やリスニング力を高めることができます。 ただしシャドーイングは、やみくもに行っても効果が薄いです。そこでここでは、「シャドーイングの正しいやり方」を紹介します。シャドーイングを英語の勉強に取り入れて、あなたの英語力をさらに高めてください。 なお、効果的・効率的に英語を学ぶなら、月1,078円(税込)で…

今後の大学受験英語で変わるポイントと、これからの入試対策方法

2020年にセンター試験が廃止され、大学入試は大きく変わります。その中でも特に大きく変わる科目が「英語」です。今後の英語入試に対応するためには、「入試の内容がどのように変わるのか」を理解して、それに向けた対策をすることが大切です。 そこでここでは、「今後の大学入試英語で変わるポイント」と「これからの英語入試に向けた勉強法・対策法」について紹介します。大学受験は、早く準備を始めるほど有利です。 なお、これからの英語入試に合わせた勉強をするなら、月1,078円(税込)で学べる「スタディサプリEnglish」というサービスはとても良いです。最初に7日間の無料おためしをすることができるため、親子で相談…

大学受験の英語を中学レベルから復習するべき場合と、おすすめ参考書

大学入試は、「高校内容」が試験範囲です。ただ、高校で習うことは中学校で学ぶ内容を基礎にしているため、ときには中学内容の復習が必要な場合もあります。 高校の授業についていくことができているなら、中学校の内容に戻って勉強をする必要はありません。ですが学校の授業を聞いても分からないことが多いなら、中学レベルまで戻って復習するべきです。 ここでは「英語」について、「中学内容の復習が必要な場合」と「どのように復習すれば良いか」について紹介します。 なお、中学内容を含めてイチから英語を勉強するなら、月1,078円(税込)で学べる「スタディサプリ」というサービスはとても良いです。最初に14日間の無料おためし…

大学受験英語のリスニング勉強法!おすすめ参考書・スマホアプリ

大学受験の英語では「長文」と合わせて「リスニング」の対策も大切です。ただ、リスニングを苦手としている人は多く、「どうやって勉強をすれば良いのか分からない」ということがあります。 リスニングはやみくもに勉強しても、なかなか力を伸ばすことができません。「正しい勉強方法」を理解して取り組むことが大切です。 そこでここでは、「大学受験英語の、リスニング勉強法」について紹介します。リスニング力を磨いて、英語の実力をさらに高めましょう。 リスニング力アップには「継続」が大切。早めに準備を 大学入試は2020年に、大きく変更されることが決まっています。これまでの大学受験英語は「英文を読む力」、つまり「長文読…

大学受験の英語で使う単語帳の選び方と使い方(覚え方)おすすめ教材

大学受験の英語を学ぶ上で、最も基礎となるのが「単語」です。単語を覚えると、当然ですが文章の意味を理解しやすくなります。文法や読解の知識がないとしっかり読み取ることは難しいものの、ある程度は単語だけで文章を訳せるようになります。単語は覚えるほど英語力の伸びにつながるため、即効性があります。 ただ、大学受験対策の単語帳はさまざまなものが出ており、「どれが良いか分からない」ということがあると思います。そこでここでは「単語帳の種類と、大学受験対策におすすめの単語帳」を紹介します。1冊仕上げて、英語の基礎を固めましょう。 なお、単語帳を活用しながら英語を勉強するなら、月1,078円(税込)で学べる「スタ…

大学受験英語における英作文の勉強法・おすすめ参考書・問題集

英語の大学受験対策で苦手とする人が多い分野に「英作文」があります。英文を読むことはできても、自分で書くとなると難易度が大きく上がります。そして、「どうやって勉強すれば良いのか分からない」と悩むこともあると思います。 ここでは大学入試で英作文が必要な場合のために、「英作文の勉強法」と「おすすめ教材」を紹介します。 英作文は2種類ある 大学入試の英作文は大きく分けて、2種類の形式で出題されます。 和文英訳:日本語の文章を、英語に訳す形式。 自由英作文:あるテーマについて、自由に英語で書く形式。 和文英訳は日本語に従って英文を作れば良いので、ある程度楽です。ただ、大学によっては日本語自体が難しく、英…

大学受験英語に「ディクテーション」は効果的!やり方とおすすめ教材

英語の「リスニング力」や「前からスムーズに文章を読む力」を高めるために効果的な勉強方法として、「ディクテーション」が挙げられます。ディクテーションは「英語の音声を聞き取り、紙に書き出す練習方法」です。英語をしっかり聞いて実際に書くことで、英語力を伸ばすことができます。 ただしディクテーションはやみくもに書き取りをしても効果を得にくく、「正しい方法」で行う必要があります。ここでは「ディクテーションをどのように行えば良いか分からない」という場合のために、「ディクテーションの効果的な行い方」について紹介します。 ディクテーションは、もちろん大学受験の勉強にも効果的です。ぜひ実践して、英語力をぐっとア…

大学受験英語の勉強におすすめのスマホアプリ「POLYGLOTS」の使い方

英語教材にはさまざまな種類があります。その中のひとつとして、「POLYGLOTS(ポリグロッツ)」というスマホアプリを利用するのもおすすめです。POLYGLOTSは英語のニュースを読むことができるアプリで、単語や読解、リスニングを学ぶことができます。 POLYGLOTSは有料のサービスもあるものの、無料でもかなりしっかりと英語を学ぶことができます。 ここでは「POLYGLOTS」について紹介します。まずはスマホにダウンロードして、試してみてください。ちなみにPOLYGLOTSはiOS(iPhone)とAndroid、どちらでも使えます。 なお、POLYGLOTSと合わせて活用すると良いのが、月…

【大学受験数学】記述式問題の答案作成・書き方のポイントとルール

国公立大学を受験する場合、数学は記述式で回答する必要があります。記述式は「答だけでなく、答に至る過程を書く回答方式」です。 数学では代入や式変形をあれこれ繰り返しているうちに、問題を偶然で解けることがあります。ただ、記述式では「何となく解けた」というだけでは得点できず、「問題を解く流れ」を書いて説明する必要があります。 受験生の中には「数学の問題を解くことはできるが、記述が苦手」という人が多いです。記述はトレーニングを積むことで上達するため、正しい練習方法を理解することが大切。ここでは、大学受験数学の「記述のポイント、トレーニング方法」を解説します。 記述の基本は「採点官が理解しやすいように書…

偏差値30〜40台から大学受験英語を学ぶ場合の勉強法・参考書

これから大学受験の勉強を始めるときに、偏差値が30台や40台の場合もあると思います。こうした成績でも、成績を伸ばすことは十分できます。 ただ、やみくもに勉強をしても「間違った学習方法」をしてしまったり、なかなか成績が伸びなかったりすることがあります。きちんと「偏差値30、40台向けの勉強法」に取り組む必要があるのです。 そこでここでは、上のような成績の場合におすすめの「超・基礎からの英語勉強法」について紹介します。きちんとステップを踏んで勉強すれば、偏差値50レベルに到達して、志望校に合格することは可能です。 なお、偏差値・点数アップに直結するおすすめの教材を、別ページで紹介しています。こちら…

英語力を高める速読英単語の使い方・勉強法。CDの活用法も解説

英語の受験対策をするときにおすすめの単語帳として、「速読英単語(Z会出版)」が挙げられます。速読英単語は「英文を読みながら、単語を覚えることができる」ということをコンセプトにした単語帳です。こうした教材はほかになく、「定番の単語帳」として人気があります。 ただ、速読英単語を使うときには「どういう使い方をすると、効果が高いのだろう」「単語だけを覚えても良いのかな」と迷うことがあると思います。 そこでここでは、「速読英単語の効果的な使い方」について解説します。やみくもに取り組むより「正しい使い方」を意識して学ぶほうが、効率良く英語の実力がアップします。 なお、効果的・効率的に英語を勉強するなら、月…

英語長文の音読を正しい方法で続けて、速読力・リスニング力UP!

大学受験の英語では、「長文」を早く読み取る力が必要です。長文を読むスピードを上げるために効果的な勉強法が「音読」です。音読は「英語の長文を声に出して読む勉強法」で、予備校の英語講師も積極的におすすめしています。私も音読をすることで、長文を読むスピードが上がったと感じました。 ただ、何となく音読をしても、長文を読む力はアップしません。「正しい方法」を実践ことが大切です。そこでここでは「長文の読解スピードを上げるための音読方法」について紹介します。 なお、効果的・効率的に英語を勉強するなら、月1,078円(税込)で学べる「スタディサプリEnglish」というサービスはとても良いです。最初に7日間の…

偏差値30台の場合、大学受験対策の前に参考書で中学数学を復習する

大学受験の数学を勉強するときに、「中学の数学も復習する必要があるかどうか」で迷うことがあります。高校数学を理解できるなら、中学内容まで復習する必要はありません。ただ、高校の数学にあまりにもついていけない場合は、中学数学の復習が必要です。 ここでは「中学数学の復習が必要な人」や「復習の仕方」「復習におすすめの参考書」を紹介しています。土台を固めて、高校数学の勉強に入りましょう。 なお、偏差値・点数アップに直結するおすすめの教材を、別ページで紹介しています。こちらも合わせて参考にしてください(親子で相談するのがおすすめです)。 中学数学を復習するべき目安は、「偏差値30台」 高校数学の授業について…

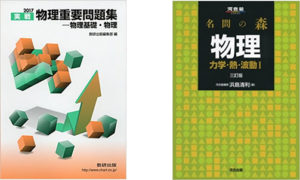

【大学受験物理】重要問題集と名門の森は難易度的にどっちが良い?

物理の問題集として評判の良いものに、「物理・重要問題集(数研出版)」と「名門の森(河合出版)」があります。2つとも良書のため、どちらに取り組もうか迷うこともあると思います。 そこでここでは、重要問題集と名門の森の特徴を解説し、それぞれを比較しました。 なお、これらの問題集と合わせて活用すると効果的なのが「添削問題」。ベネッセの「進研ゼミ」や「Z会」は問題演習で身につけた実践力を添削問題でアウトプットでき、答案の書き方もアドバイスしてもらえます。スタンダードなのは進研ゼミ、よりハイレベルならZ会ですが、どちらも良質なので、ぜひ考えてみてほしいと思います。 重要問題集の特徴 重要問題集の特徴は「問…

センター試験・物理の問題レベルと傾向、勉強法と対策のポイント

物理は苦手にしている人が多い科目です。センター試験で物理が必要な場合、「正しい方法」で対策をする必要があります。 ただ、場合によっては「どうやって物理の対策をすれば良いか分からない」と迷うことがあると思います。そこでここでは、「センター物理の勉強法と、対策のポイント」について紹介します。 なお、偏差値・点数アップに直結するおすすめの教材を、別ページで紹介しています。こちらも合わせて参考にしてください(親子で相談するのがおすすめです)。 センター物理の傾向と対策 センター試験の物理には、次のような特徴や傾向があります。対策をするときの参考にしてください。 「物理基礎」と「物理」のレベル センター…

センター試験の数学は正しい対策・勉強法をすれば、8〜9割得点可能

数学は大学受験において、とても大切な科目です。センター試験でしっかり得点できると、受験が有利になります。 ただ、場合によっては「センター試験の数学対策を、どうやって進めれば良いか分からない」ということがあると思います。そこでここでは「センター数学の対策方法」について紹介します。きちんと正しい対策をすれば、センター本番で8~9割を得点することは十分できます。 なお、センター対策にもおすすめの、偏差値・点数アップに直結する教材を別ページで紹介しています。こちらも合わせて参考にしてください(親子で相談するのがおすすめです)。 センター試験の数学対策、3つのポイント センター数学は「問題レベルは標準的…

大学受験の模試で失敗して落ち込む場合の対処法・気分転換

大学受験の勉強では、必ず「模試」を受けることになります。模試を受けていると、ときどき失敗してしまったり、点数が伸び悩んだりしてしまうことがあります。 こうしたとき「自分はダメだ」「志望校合格なんてムリだ」と思ってしまう人は多いです。しかし模試で失敗や伸び悩みがあったとしても、志望校に合格することはできます。 受験は諦めたら、そこで試合終了です。ここでは「模試で失敗したときの、対処方法」について紹介します。こうした対策を前もって知っておくと、模試の結果に慌てず対応することができます。 落ち込むことは誰しもある。まずは気分転換を まず、模試を受けて、ずっと順調に成績が伸びる人はなかなかいません。ほ…

スタディサプリは旧帝大の英語対策・勉強におすすめ。対象レベルは?

受験生に人気のサービスである「スタディサプリ」は、旧帝大を受検する場合にもおすすめです。旧帝大はレベルが高いものの、スタディサプリではそれに対応する講座を用意しています。 ただし「何となく」でスタディサプリを使っても、高い学習効果を得ることはできません。きちんと使い方を理解して、自分の勉強に取り入れることが大切です。 そこでここでは、「旧帝大を目指す場合の、スタディサプリ活用法」について紹介します。スタディサプリは上手く使いこなせば、あなたの実力アップにとても役立つはずです。 >>「スタディサプリ」の公式サイト・詳細はこちらから スタディサプリでも旧帝大は十分狙える 旧帝大を目指す場合でも、ス…

理系で旧帝大(北大・東北大・名大・九大)を目指す時の対策・勉強法【2020版】

大学受験で「旧帝大」を目指すこともあると思います。旧帝大は「旧帝国大学」の略で、東京大学・京都大学・大阪大学・北海道大学・東北大学・名古屋大学・九州大学の7大学を指します。 これらの大学は「国公立であるため、学費が安い」「国が重要な研究拠点と考えており、最先端の研究ができる」「優秀な人が多い環境で勉強でき、就職も有利になりやすい」などのメリットがあり、多くの受験生に人気です。 ただ、旧帝大の入試問題はレベルが高く、入試科目も幅広いです。どうやって勉強を進めれば良いか迷うこともあると思います。 そこでここでは「理系で旧帝大(北大・東北大・名大・九大)を目指す場合の対策」を解説します。まずは受験対…

Z会を使った勉強の進め方・活用方法・復習の仕方(大学受験版)

Z会はとても良い教材で、活用すれば大きな実力アップにつなげることができます。よりZ会で成果を出しやすくするために、「Z会の正しい使い方」を理解しておくと良いです。 ここでは「Z会を使った勉強の仕方・活用法」について紹介します。これからZ会に取り組む場合は、参考にしてください。 >>「Z会」の公式サイト・詳細はこちらから(親子で相談するのがおすすめです) Z会で勉強するときの全体像 まずはZ会で勉強するときの全体的な流れを紹介します。 教材が届いたら、中身を取り出す。 テキストと動画で、必要な知識や解法を学ぶ。 分からないときや進め方について悩んだら、サポートも活用する。 添削問題に取り組み、提…

偏差値30台や40台から、50台へ成績を上げるための勉強法

人によっては今まで勉強をサボってしまい、偏差値が30台や40台の場合もあると思います。こうした学力でも「正しい方法」で勉強すれば、偏差値を50台に乗せることは可能です。また、偏差値50まで到達できて入試までに時間があれば、偏差値55や60も狙うことができます。 ただ、偏差値30や40の場合、一般的な勉強の仕方では成績を伸ばすことができません。「偏差値30~40台向けの勉強方法」に取り組む必要があるのです。そこでここでは「成績が低い場合、どのように勉強するか」について紹介します。 「中学レベルの内容」を見直そう 偏差値が30台や40台の場合、正直言って高校内容ではなく、中学レベルの内容があやふや…

浪人で大学受験対策の勉強をする場合の勉強法・時間・予備校の必要性

人によっては現役時代に受験で失敗してしまい、「浪人」になることがあります。私も浪人をした経験があり、悔しさをバネにして志望校へ合格することができました。 「浪人は、現役以上に成績が伸びない」といわれることがあります。しかし私の経験上、それは違います。浪人でも正しく勉強に取り組めば、成績を伸ばすことができます。そして場合によっては、現役よりも高いレベルの大学を狙うことも可能です。 ここでは「大学受験で浪人をする場合の勉強法」について紹介します。 「現役時代、なぜ落ちてしまったのか」を振り返る 浪人することになったということは、必ず理由があります。現役時代を振り返り「自分に何が足りていなかったのか…

大学受験の勉強で暗記が苦手でも、早く、効率良く覚える方法

受験勉強で必ず必要になるものが「暗記」です。英単語や数学の公式を覚えたり、社会ではさまざまな出来事を暗記したりする必要があります。 「暗記が苦手」という人は多いです。ただ、高校生の脳はとても若く、誰でもさまざまなことを覚えることができます。つまり「暗記の仕方」を理解していないだけなのです。 そこでここでは、「覚えやすい暗記方法」について紹介します。 ひとつの方法に頼らず、複数の方法を組み合わせる 人は覚えたものを、忘れる生き物です。覚えたことを全て記憶していると、脳みそがパンクしてしまいます。そのため常に新しいことを覚えられるよう、人は不要なことを忘れる仕組みになっているのです。 ただ、受験勉…

大学受験で失敗しないために、10月でやるべきこと・勉強法

10月に入ると、少しずつ入試本番が近づいてきます。じっくりと受験勉強に取り組める時間が少なくなってくるため、「やるべきことは何なのか」をしっかり把握して学習を進める必要があります。 ただ、人によっては「10月をどのように過ごしたら良いか分からない」「10月の勉強を進めているが、不安が残る」ということもあると思います。そこでここでは、「大学受験の、10月の勉強法」について紹介します。 10月は現役生が伸び始める時期! 10月は、現役生が伸びてくる時期です。 現役生は、高2の秋冬や高3の春から勉強をスタートする人が多いです。そして多くの場合、8月までに基礎力をつけ、9月ごろから問題演習で実践を積み…

大学受験物理の上級者向けおすすめ参考書・問題集と、微積について

物理が得意でよりハイレベルな問題に取り組みたい場合、「微積(微分・積分)を使うかどうか」で取り組むべき参考書・問題集が分かれます。 大学で学ぶ物理は、微積やベクトルなど、数学の知識を使って学ぶことになります。高校物理でもこれらの知識を少し使っているものの、複雑な数学の計算はほとんどありません。しかしより深く物理を学びたい場合、大学で学ぶ数学の知識を使った物理の参考書・問題集を活用すると良いです。 ここでは上級者向けの物理参考書・問題集を紹介します。あくまでも基礎をしっかりと固めてから、以下の書籍に取り組んでください。 なお、ハイレベルな物理の問題に取り組みたいなら、「Z会」はとてもおすすめです…

大学受験で9月に取り組むべき勉強法~基礎固めから問題演習へ

夏休みが終わり、受験がだんだんと近づいてくるのが「9月」です。8月の夏休みで集中的に勉強することも大切ですが、9月からどう勉強に取り組むかでも、結果に大きな差が生まれます。 ここでは「大学受験における、9月からの勉強法」について紹介します。 9月からは受験期間の後半戦 大学受験は多くの場合、次のように期間を分けて考えることが多いです。 4~7月:基礎固め中心。参考書でのインプット。 8月:基礎固めを終えて、徐々に問題演習へ以降 9月~12月:問題演習中心。問題集・過去問でのアウトプット。 翌年1月~3月:入試本番。総仕上げ。 つまり「高3の8月までは大学受験の前半戦、9月以降は後半戦」というこ…

物理が苦手な場合の初心者向け勉強法・おすすめ参考書と問題集

「物理」は、多くの人が苦手になりやすい科目です。文字がたくさん出てきて、苦手だと公式をどう使えば良いかも分からないことが多いです。 ただ、物理は正しい勉強の仕方で学べば、点数を取りやすい科目でもあります。そこでここでは、「物理が苦手な場合の勉強法」について紹介します。物理の苦手を克服して、全体的な点数を底上げしましょう。 物理は「イメージ」が大切 物理は「ボールが移動している」「バネについた球が振動している」など、問題ごとに何らかの「現象」が起きています。まずは問題でどのようなことが起きているのかを「イメージ」することが大切です。 問題を解くときに、すぐ式を立てようとするのではなく、「この問題…

大学受験で効率良く勉強するには「要領の良い方法」を意識するべき

大学受験はよく、「真面目にコツコツ努力するべき」といわれます。これは確かに正解ですが、「要領」も大切です。 人によっては「要領良く勉強するのは、ずる賢い」と否定することがあります。ただ、短い時間で大きな成果(成績アップや志望校合格)を得ることは、むしろ社会に出てからは「とても良いこと」と考えられます。真面目にコツコツ努力を続けながらも要領の良さを追求することは、とても良いことだと思います。 そこでここでは、「要領の良い勉強方法」について紹介します。 大学受験は、要領良く勉強するべき 「勉強」という言葉を聞いて、「机に向かい、頑張って問題を解く姿」をイメージする人は多いです。しかしこうした姿で勉…

大学受験で化学の苦手を克服するための初心者向け勉強法・参考書

「化学」は理系でも文系でも、受験科目として使う人が多い科目です。化学はモル計算のような「理論的に考える部分」と、沈殿の色や錯イオンなど「暗記で考える部分」に分かれます。このように理論と暗記の両面があるため、人によっては化学を難しいと感じることがあります。 ただ、化学は根本的な部分を理解すると、応用が利きやすい科目です。そのため基礎をきちんと学べば、さまざまな問題に対応することができます。ここでは「初心者向けの化学学習法」について紹介します。 参考書で、理論・無機・有機の3分野をマスターする 高校化学は大きく分けて、「理論化学」「無機化学」「有機化学」という3分野に分かれています。これら3つを、…

理系で英語の苦手を克服したい場合の勉強法・おすすめ参考書

理系の人は、「英語」を苦手としていることが多いです。しかし英語は大学受験でとても大切な科目で、点数を落とすと志望校の合否に影響することが多いです。また、英語で得点できるようになると、志望校の候補を広げたり、受験を有利に進めることができたりします。 さらに英語は、理系であっても大学入学後に必要です。大学の理系学部では、「研究」をすることになります。大学で行われる研究は世界から注目されていて、英語で「論文」を発表する必要があります。また、英語の論文を読むことも多いです。 英語はこのように大切ですが、苦手をなかなか克服できず、悩むことはあると思います。私も以前は英語が苦手でしたが、基礎から勉強を積み…

「原点からの化学」は理論・無機・有機化学の本質的な理解におすすめ

大学受験で化学を学ぶ場合におすすめの参考書として、「原点からの化学シリーズ(駿台文庫)」があります。このシリーズは大手予備校の駿台が出版しており、「石川正明先生」という人気講師の方が執筆しています。 原点からの化学シリーズは初めて読むと、少しレベルが高いように感じるかもしれません。ただ、実際は教科書をある程度理解できていれば解き進めることができ、化学を本質的に理解できる良書です。 ここでは「原点からの化学シリーズ」について紹介します。 化学を本質的・理論的に理解できる 私は高校時代、化学がとても苦手でした。化学は暗記しないといけない部分もあれば、理論で考える必要のある部分もあります。暗記と理屈…

新しい参考書・問題集をどんどんこなすか、ひとつの教材を復習するか

参考書や問題集を解くとき、「新しい教材をたくさんこなす」か「ひとつの教材を繰り返し復習する」かで迷うことがあります。前者では新しい問題に触れることができ、後者は理解度・定着度を深めることができます。 2つの方法には両方メリットがあるように思えます。ただ、後者のほうがおすすめです。 基本的には「同じ参考書・問題集を繰り返すべき」 受験勉強をするときには基本的に、何度も同じ教材を繰り返し復習すると良いです。その理由は、次のようなメリットがあるためです。 何度も同じ問題を解くと、理解度を深めることができる。 いつでも立ち戻ることができる「軸となる教材」ができる。 1冊の教材をマスターすることで、自信…

大学受験数学で必要な「計算力」を高めるトレーニング方法と参考書

数学は「思考力が大切」とよくいわれます。ただ、それと同じくらい「計算力」も大切です。解き方を思いつくことができても、それを解き切る計算力を身につけていないと、完答することができないためです。 数学には「頭(思考力)」と「パワー(計算力)」の両方が必要です。ここでは「数学における、計算力のトレーニング方法」について紹介します。 計算力は数学力の土台 計算力を高めておくと、よりスムーズに数学の勉強を進めることができます。 数学の問題は解き切ってこそ、自信につながります。計算力を身につけていないと、複雑な計算が出てくるたびに手が止まってしまうことになります。高い計算力があれば最悪の場合、とにかくゴリ…

センター試験・数学の受け方・アドバイス!おすすめの参考書はこれ

「数学」はセンター試験で、とても大切な科目です。数学は多くの大学が必須科目として指定しているため、センター試験で点数をしっかり取れると有利になります。 センター数学は基本・標準問題から構成されています。そのためきちんと勉強をすれば、80~90点を取ることは十分できます。ただしそのためには、「正しい対策方法」を知った上で勉強を進める必要があります。 そこでここでは「センター試験の数学対策」について紹介します。 センター数学は「基本・標準問題の組み合わせ」 センター数学の大きな特徴として、「さまざまな問題が組み合わさって、ひとつの問題ができている」という点が挙げられます。大問1は小問(しょうもん:…

大学受験の勉強が不安で仕方ないときの対処法・ストレスの解消法

大学入試に向けた勉強をしていると不安やストレスを感じることがあると思います。「志望校の入試に落ちたらどうしよう」「成績が思うように伸びなかったらどうしよう」「周りの友達はすごく頑張っている。自分は全然ダメだ・・」のように、受験勉強での不安はさまざまです。 受験期間中は、「メンタルが試されるとき」でもあります。ここでは、「大学受験期間中に感じる、不安の対処法」について紹介します。 不安な気持ちの対処法 受験に対して不安を感じたら、次のことを試してみましょう。 「ほとんどの受験生は不安」と知っておく。 とにかく勉強する。 とにかく信じる。 誰かに話を聞いてもらう。 「すべり止め校」について考える。…

大学受験の英語勉強法【理系版】効率的に偏差値を上げるには?

大学受験で大切になる科目のひとつに「英語」があります。英語はどの大学でも受験科目として指定されていることが多く、英語を避けると志望校の選択肢が狭くなってしまいます。そのため、英語をしっかりと学ぶことは大切です。 ただ、「英語がとにかく苦手」「どうやって勉強すればいいか分からない」という人もいると思います。そこでここでは、「英語の勉強法」について紹介します。具体的な内容については、塾や参考書、通信教育などで学ぶことができるため、ここでは「英語学習のポイント」について解説しています。また、英語は文系と理系で内容が異なりますが、ここでは「理系英語」について紹介しています。 なお、英語を効果的・効率的…

受験勉強ではスキマ時間を活用すると、学習の質が大きくアップする

人は生活をしていると、誰しも「スキマ時間」があります。スキマ時間は「次にある予定まで、何もしないでいる時間」のことを指します。 スキマ時間は1日の中で意外とたくさんあります。このことに気付き、空き時間で勉強するようにすると、「勉強を頑張ろう!」と気合いを入れなくても勉強量を増やすことができます。ここでは「スキマ時間を活用した勉強の仕方」について、紹介します。あなたの勉強を、さらに質の高いものにしてください。 なお、スキマ時間を有効活用するなら、河合塾の「河合塾One わたし専用のオンライン塾」が便利です。大手予備校として人気の河合塾が作った学習コンテンツで効率よく学ぶことができ、先取りや復習に…

受験勉強で伸び悩んだときの、スランプ脱出方法

受験勉強をしていると、成績が伸び悩んでしまうことがあります。これを「スランプ」と呼ぶこともあります。スランプは多くの受験生が経験することですが、きちんと対策をすることで乗り超えることができます。 ただ、成績が伸び悩んでしまうと、焦りや不安が生じやすいです。ここでは「伸び悩みの原因と、その対策」について紹介します。「最近成績が上がらない」という場合には、参考にしてほしいと思います。 成績が伸び悩む原因とその対策 成績が伸び悩む原因には、大きく分けて次の5つがあります。どれが自分に当てはまっているのかを確認しましょう。 決めたことをこなすだけになっている。 勉強が「作業」になってしまい「理解」して…

参考書や問題集は1冊を繰り返して何度も解くことが大切

参考書や問題集を解くときには「同じ教材を繰り返し解く」か「新しい教材を次々に解く」かで迷うことがあります。 基本的には「同じ教材を繰り返し解く」ほうがおすすめです。多くの受験生が体験談などで「参考書や問題集、予備校のテキストを何度も繰り返し復習することで合格した」と話しています。繰り返し復習をすることには、とても大きな効果があるのです。 ここでは、「教材を繰り返し解くことが、学力アップに効果的な理由」と「教材の繰り返し方」について紹介します。 繰り返し解くことで「定着度」が上がる 参考書や問題集を繰り返し解くことのメリットは「内容の定着度が上がる」ということです。 1度解いた問題を復習するとき…

大学入試本番が近付いてきたら直前期の過ごし方に気を付ける

センター試験や大学入試本番が近付いてくると、それに向けた取り組みが必要です。受験の直前期には、勉強だけでなく、体調管理も大切です。 ここでは、「大学受験の直前期をどのように過ごせば良いか」について紹介します。受験の残り期間を、大切に過ごしてほしいと思います。 勉強は「復習中心」に取り組む センター試験や私立大学入試、国公立大学の二次試験が近付いてきたら、勉強は「復習中心」に取り組むべきです。新しいことを学ぶことはおすすめしません。これには2つの理由があります。 今まで学んだ知識をしっかり定着させるため。 新しいことを勉強して、不安を大きくしないため。 入試で問題を解けるようになるためには、「得…

物理のエッセンスの使い方〜初心者でも成績を上げるための勉強法

大学受験で物理を勉強する必要があるときにおすすめなのが「物理のエッセンス(河合出版)」という参考書・問題集です。初心者からでも使うことができ、しっかりマスターするとセンター試験レベルだけでなく、偏差値60以上も狙うことができます。 私自身、物理のエッセンスを活用することで偏差値50にも満たなかった物理を得意科目にすることができました。とても良質な参考書なので、ぜひ活用することをおすすめします。ここでは、物理のエッセンスの使い方を紹介します。物理の勉強を始める前に読んでみてください。 物理を習得するのに最適な参考書・問題集 物理のエッセンスはていねいな説明に加えて、ポイントを絞った問題がたくさん…

黄チャートの使い方は例題だけを何度も復習するべき

数学の参考書として長年高い人気を誇っているのが「黄チャート(数研出版)」です。例題を解くことで大学入試でよく出題される「典型問題」の解き方を身に着けることができ、受験数学の基礎を固められます。 ただ、黄チャートはとてもページ数・問題数が多く、「どうやって勉強すれば良いか分からない」「使い方を知りたい」ということもあると思います。 そこでここでは、「黄チャートの使い方」「黄チャートを終えるべき時期」「黄チャートの対応レベル」について解説します。黄チャートを活用して、受験数学の対策をしっかりしてほしいと思います。 なお、黄チャートの後には入試問題演習をする必要がありますが、ベネッセの「進研ゼミ」は…

大学受験の勉強を春休みに始める場合、何に取り組むべきか

春休みは大学受験に向けた勉強を始めるために良いタイミングです。「春休み明けから勉強を始めよう」と考える人がいますが、受験対策を十分にするにはたくさんの時間が必要です。まとまった時間が取れる春休みから勉強を始めることで、良いスタートを切ることができるのです。 ただ、これから受験勉強を始めるときには、「何から始めたらいいのかな」と迷うことがあると思います。そこでここでは、「春休みから始める大学受験の勉強」について解説します。やるべきことがはっきりすることで、これからの受験勉強を迷わずに進めることができます。 勉強に慣れることが大切 春休みから大学受験に向けた勉強を始める場合には、まずは「勉強に慣れ…

大学受験の勉強時間は1日どれくらい?高1・高2・高3各学年の目安

受験勉強をしていると気になることが多いのが「勉強時間」です。「勉強をしているけれど、もっと長く勉強したほうがいい気がする」「1日にどれくらい勉強すれば良いのか分からない」と不安をもつ人は多いです。 勉強は「時間」だけでなく、「質」にも気をつける必要があります。長時間の勉強でもダラダラと取り組んでいると、成績は伸びないのです。ただ、高1〜3年それぞれの学年で、目安となる勉強時間はあります。ここでは「各学年で目安となる勉強時間」を紹介したあと、「同じ勉強時間でも、成績を伸ばしやすくなる勉強の仕方」について解説します。 勉強時間の目安 大手予備校の「東進ハイスクール」では、難関大学に合格した人を対象…

受験勉強の効率を上げる息抜き・気分転換の方法9選・リフレッシュに!

受験勉強は一夜漬けで終えられるものではなく、長い期間を勉強し続ける必要があります。受験勉強は1年近くすることが多く、人によってはこれよりも長い間、勉強をする人もいます。 こうした長い期間をずっと勉強し続けるのは、とても大変なことです。勉強が好きな人や、積極的に取り組める人でも、適度に気分転換をしてメリハリをつけて勉強するほうが、逆に効率が良くなるのです。 ただ、「どうやって気分転換をすれば効果的なのか分からない」と思うことがあると思います。そこでここでは、受験勉強の気分転換をするのに最適な方法を9個紹介します。勉強時間と休憩時間にメリハリをつけることで、さらに高い学習効果を得られるはずです。 …

国公立大学受験で必須となる記述対策のトレーニング方法・数学編

数学の受験勉強をする上で必要になるのが「記述対策」です。国公立大学を志望する場合、2次試験は途中式から解答までを記述で答える形式になっています。これを「記述式の問題」といいます。私立でも、大学によっては記述式です。 普段から式だけを書いて問題を解いていると、記述式の問題に対応する力がつかず、「普段は問題を解けるけれど、模試や入試本番では上手く説明を書けず、点数を取れない」という状態になりがちです。記述力を高めるには、トレーニングが必要なのです。 ただ、「記述力をつけるために、どのように練習すればいいのか分からない」と悩む人もいます。そこでここでは、「数学の記述力を高めるトレーニング方法」につい…

志望校の過去問をまとめた「赤本」は、早めに確認すると良い

大学入試の過去問をまとめた問題集である「赤本」は、受験生が必ず購入するべき教材です。ただ、赤本をどのくらいの時期に勉強に使い始めるのか、迷うことがあると思います。 ここでは「赤本を使う目的」や「購入するべき時期」「いつから勉強に使い始めるべきか」を紹介します。 赤本で勉強する意味は「入試傾向とゴールを知るため」 赤本は大学の過去問(過去に入試で出題された問題)がまとめられています。 基本的に、大学の入試問題は毎年異なります。一度出題された問題は、今後もう一度出題されることはありません。 そのため「二度と出題されない問題を、解く意味があるの?」と思うかもしれません。しかし赤本で過去問を解くことは…

過去問や予想問題を収録した赤本・青本・紫本・入試の軌跡の使い分け

受験勉強をする上でとても重要になる教材が「赤本」です。赤本は教学社という出版社から出版されている「大学の過去問題集」です。 ただ、大学の過去問をまとめた問題集は、赤本だけではありません。大手予備校の駿台が発行している「青本」、河合塾が発行している「紫本」も、多くの受験生に活用されています。また、「大学への数学」で有名な東京出版が発行している「入試の軌跡」も、東大数学・京大数学の過去問を収録した問題集です。 上位の大学を目指す場合「これらをどのように活用しようか」について迷うことがあると思います。そこでここでは、赤本・青本・紫本・入試の軌跡について、それぞれの特徴を紹介します。また、それぞれが「…

勉強のやる気が出ないときに大学受験生がするべきこと11選

受験勉強をするときには、「勉強する気はあるけれど、なぜかやる気が出ない」ということがあると思います。このときにやる気を出す方法を知っておくと、スムーズに勉強に取りかかることができます。 ここでは勉強のやる気を出す方法を11個紹介します。生活に取り入れて、受験勉強を頑張ってほしいと思います。 やる気を出す方法11個のまとめ まずはやる気を出すのに効果的な11個の方法を、まとめて紹介します。 とりあえず5分だけ勉強してみる とりあえず机に座り、教材を目の前に置く 計算問題や単語から勉強してみる 1時間~1時間半ごとに、時間を区切る スマホ・ゲーム・漫画・テレビのない部屋で勉強する 図書館・予備校の…

大学受験の勉強を効率良く進めるための「計画の立て方」

大学受験で勉強するべきことはとてもたくさんあります。ひとつの科目だけでも相当な量がありますが、複数の科目についてしっかりと学ぶ必要があります。 こうした膨大な内容を受験期間で習得するには、「計画を立てること」が大切です。やみくもに勉強をするのではなく前もって計画を立てることで、必要な勉強をこなしやすくなります。 ただ、学校では計画の立て方を教えてくれることがあまりありません。そこでここでは、受験勉強に合わせた計画の立て方を紹介します。 「目標(志望校合格)から逆算して考える」のが基本 受験勉強は「志望校合格」という目標のためにするものです。これは当たり前のことですが、ゴールを意識することで計画…

学習効果を飛躍的に高める「復習の仕方」タイミング・回数・コツ

受験勉強で必ず行うべきなのが「復習」です。勉強してしっかり覚えたことでも、時間が経つと少しずつ忘れてしまいます。学んだことを定着させるには、復習を繰り返すことがとても大切です。 復習は単純に「問題を解き直せばいい」と考えている人が多いです。ただ、より効果的に復習する方法を知っておくことで、より受験勉強をスムーズにすることができます。 ここでは全ての教科に共通する復習の方法について紹介します。 復習は「知識をすぐに使える状態にする」ために行う 学校や予備校などでは「復習は大切」と言われることがあります。このように言われて初めて復習をする人がいますが、これではあまり復習の効果が上がりません。 復習…

大学受験で失敗しないために押さえるべき「合格する人の特徴」6つ

私は塾でたくさんの大学受験生を指導してきました。その中には、受験で合格する人と、残念ながら不合格になる人がいます。そして受験が上手くいく子供には、多くの人に共通する「特徴的な行動」がありました。この行動は特別なものではなく、気をつければ誰でもすることができるものです。 そこでここでは、大学受験で合格する人に共通する6つの特徴を紹介します。ぜひ生活や勉強に取り入れて、合格をより近いものにしてください。 大学受験で合格する人の特徴 最初に6つの特徴を全て紹介します。全て大切なので、ぜひ気をつけてみてください。 「大学に行きたい理由」をきちんと持っている 好きな科目・得意な科目がある 使う教材を絞り…

大学受験数学で効率良く成果を出すための勉強法・9個のポイント

大学受験の勉強で最も中心となる科目のひとつに「数学」があります。数学は文系・理系問わず必要になることが多く、多くの人がつまずきやすい科目です。 「数学は難しいから苦手」という人はたくさんいます。私も学生時代、数学を勉強していて分からないことがよくありました。しかし数学はポイントを押さえて学べば、点数・偏差値を伸ばしやすい科目です。ここでは、数学の勉強全体を通して気を付けるべきポイントを9個紹介します。全て大切なことなので、勉強をする中でぜひ意識してみてください。 数学の勉強で押さえておくべき9個のポイント 大学受験数学の勉強で押さえておくべきポイントは、次の9個です。 数学は「暗記」の部分があ…

大学受験の勉強で効率よく偏差値をアップさせるための模試活用法

受験勉強を始めると、必ず受けることになるのが「模試(模擬試験)」です。模試では今の実力を測ることができ、「今後どのように勉強を進めるか」の指針になります。また、模試は「良問」が多いため、復習することで大きく実力をアップさせることができます。 ただ、メリットがたくさんあるにもかかわらず、模試を「受けただけ」で終わらせてしまうことは多いです。こうしたことにならないためには、正しい模試の活用法を知っておくことが大切です。 ここでは、模試の活用法を【受ける】【復習】【結果の分析】という3つの段階に分けて解説します。読むことで、模試を志望校合格のために最大限活用できるようになるはずです。 【受ける】1ヶ…