※このページはプロモーション(広告)を含みます。

国公立大学を受験する場合、数学は記述式で回答する必要があります。記述式は「答だけでなく、答に至る過程を書く回答方式」です。

数学では代入や式変形をあれこれ繰り返しているうちに、問題を偶然で解けることがあります。ただ、記述式では「何となく解けた」というだけでは得点できず、「問題を解く流れ」を書いて説明する必要があります。

受験生の中には「数学の問題を解くことはできるが、記述が苦手」という人が多いです。記述はトレーニングを積むことで上達するため、正しい練習方法を理解することが大切。ここでは、大学受験数学の「記述のポイント、トレーニング方法」を解説します。

記述の基本は「採点官が理解しやすいように書く」

数学の問題が記述式で出題される理由は、採点官が「問題を解く過程」を確認するためです。

国公立大学の数学入試は、ただ答を出せば良いわけではありません。「どうやって答えにたどり着いたのか」が重要視されます。

人によっては「答が出せれば、それで良いのでは?」と思うかもしれません。ですが回答を記述することで、採点官に「あなたがどのように問題を解いたか」が伝わりやすくなるのです。

記述式で数学の回答を書くときは、採点官がスムーズに理解できるよう配慮して書くことを意識してください。分かりやすく伝えることを意識するだけでも、あなたの記述は変わるはずです。また、「この部分は、ひとこと加えておいたほうが良さそうだ」のように気付きやすくなります。

これは数学の回答を記述式で書くときの「心構え」です。ここから、より具体的な記述式の書き方を紹介します。

冒頭で方針を伝える

まずは回答の冒頭で、「方針」を伝えましょう。最初から式がずらずらと並んでいると、採点官にあなたの解き方を理解してもらいにくいです。最初に「こう解いていく」という方針を伝えることで、それ以降の記述が読みやすくなります。

ただ、シンプルな解き方で解ける問題の場合、方針を書かずに進める場合もあります。最初にどのような解き方で進めるかを考え、必要がありそうなら冒頭で方針を伝えましょう。

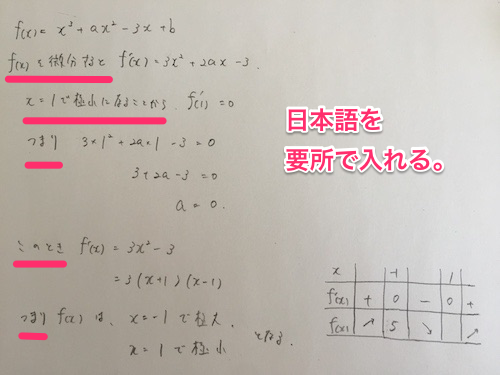

「ここで、~より」「よって」など、日本語を入れる

記述式で大切なのが「日本語」です。

- 「ここで、解と係数の関係より」

- 「よって求める式は」

- 「①と②を連立すると、a=3」

短くて良いので、このようなフレーズを要所ごとに入れましょう。

式がただ並んでいると、採点官が「どうやって式変形を進めたのか」「何の公式を使ったのか」を理解しにくいです。そのため「どのような操作をしているか」や「次の式がどのように導き出されるのか」を伝えるために、日本語を入れます。

数学の参考書や問題集の解説には、ときどき上のようなフレーズが出てくるはずです。これを真似して自分の記述に取り入れると、より良い記述の回答を作ることができます。

「日本語で書く」というと、人によっては難しく感じるかもしれません。ただ、数学で使う日本語のフレーズは多くの場合ワンパターンです。また、上で挙げた例のように、短い日本語を入れるだけでも分かりやすさ、見やすさがぐっと変わります。

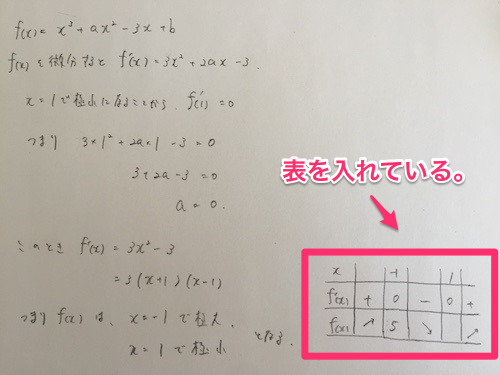

必要に応じてグラフ・図・表を加える

記述の回答は、「式だけを並べない」と意識しておくだけでもかなり変わります。ただ、これと合わせて「グラフ・図・表を加える」ということも心掛けてください。これらが描かれていることで、回答が直感的に分かりやすくなります。

問題文で与えられている放物線や直線などをグラフに表すと、採点官が「この受験生は、問題を理解している」と感じてくれます。また、図形の問題では図を描いたり、確率の問題などで表を加えたりすることも効果的です。

もちろん「何でも良いからグラフや図を加えよう」と考えるのは駄目で、「回答をより分かりやすくするため」にグラフなどを加えてください。

また、グラフや図は大きく、ていねいに描きましょう。つまり「採点官が見やすいように描く」ことが大切です。

人によってはグラフが小さかったり、「ほかの人が見た場合によく分からない図」を描いたりすることがあります。これでは、図などを回答に加える意味がなくなってしまいます。見やすさを意識して、大きくていねいに描くことが大切です。

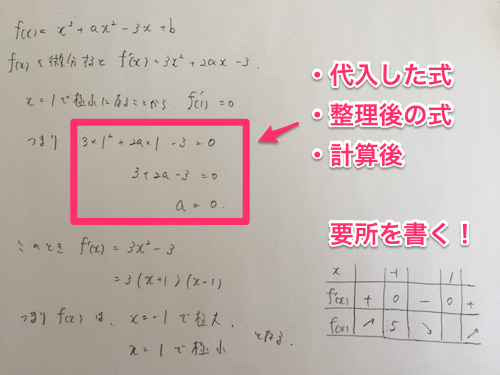

計算式はポイントを押さえて書く。途中式は不要

記述式と聞いて、「計算の途中式」を長く書いてしまう人がいます。しかし計算の途中式は、記述の回答では不要です。ポイントを押さえて書くことが大切です。

上のように「最初の式」「数字を代入した式」「変形し終わった式」を書くだけで、「どのような操作をしているのか」を採点官に伝えることができます。計算の途中式が書いてあると、「計算を進める過程は読まなくても分かる」と考えられてしまいます。要所だけを押さえて、計算途中は省くように気をつけてください。

数学の参考書や問題集でも、計算についてはポイントだけを押さえて書かれているはずです。問題を解くときに記述の練習をする場合、自分の記述回答と問題の解答を見比べてください。そして「説明が足りなかった部分」を加えて、「余分だった式」を省けば、より良い記述に近付けることができます。

ていねいに、はっきりと字を書く

回答を記述するときには上手でなくても良いですが、ていねいに、はっきりと字を書いてください。

人によっては記述式で書く文字が、薄い・小さい・雑な場合があります。しかしこれでは、採点官が読みにくいです。すると「分かりにくい回答」と見なされて、減点もしくはゼロとされてしまう場合さえあります。せっかくきちんと解くことができても、字が読みにくいと損をしてしまうのです。

字は人によってクセがあるものの、意識することで直すことができます。受験期間は数学以外にもさまざまな教科の勉強をすると思います。こうした勉強のときに、いつも字をていねいに書くよう意識すると良いです。これを続けていると、徐々にていねいに書くことが習慣になります。

「字をていねいに書くなんて、小学生じゃあるまいし・・」と思ってしまうかもしれませんが、基本をきちんと押さえることはとても大切です。良い回答は、ていねいな字から生まれます。

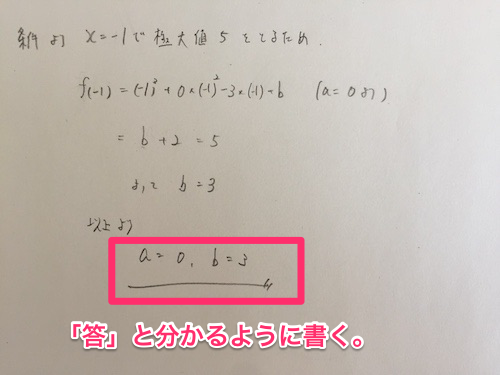

答は目立つように書く

これは基本ですが、導き出した答は目立つように書きましょう。下線を引っ張り、最後に2重線をつけておくのが一般的です。答を出すことができていながら目立たせていないと、採点官が「一体どれが答なんだ」と思ってしまいます。

答を出すことができても、それが記述を読む相手に伝わらなければ意味がありません。ただ問題を解くのではなく、「読み手(採点官)が理解しやすいよう、配慮する意識」をもちましょう。

基本は参考書・問題集の書き方を真似る

上でも何度かお伝えしていますが、参考書や問題集に載っている記述は参考になります。解答を真似して、自分で実際に書いてみましょう。すると無駄がなく、分かりやすい記述をできるようになります。

解答・解説が不十分な教材の記述は、省略されすぎていて参考になりません。「分かりやすい」と感じる参考書・問題集の記述は積極的に真似しましょう。

例として「黄チャート」「1対1対応の数学」「やさしい理系数学」「理系数学の良問プラチカ」などの問題集は、解答の記述がポイントを押さえながらもすっきりとまとまっています。そのため真似することで、良い記述の練習になります。

記述式の答案練習するためのポイント

以上の点に気をつけて答案を作れば、採点官にしっかり伝わるわかりやすい回答を書けるようになります。

ただ、実際に書いての練習は必要なため、気をつけるべきポイントも押さえておきましょう。

記述の書き方を練習するなら「無地のノート」「コピー用紙」がおすすめ

勉強には罫線の入った「大学ノート」を使うことが多いと思います。ただ、記述の練習をするなら、「無地のノート」や「コピー用紙」がおすすめです。

記述模試や数学が記述式の大学入試では、無地の回答用紙に式などを書きます。そのため無地の紙に式を書くことに慣れておくほうが、より良いです。私の場合は500円ほどでコピー用紙の束を購入して、1枚の裏表に1問ずつ解いていました。

記述の練習は、できれば高3の9月ごろから始められると良いです。また、それまでの問題演習でも、「回答をていねいに書く」ということを意識しておくと良いです。

記述が適切なら、正答できなくても部分点がもらえる

上のポイントを意識しながら記述のトレーニングをすると、解く過程をきちんと書けるようになります。すると最後の答を導くことができなくても、部分点でかなりの点数をもらえる場合があります。

各大学の入試は、6~7割ほど得点できれば合格ラインに届きます。できるだけ部分点を稼ぐことで、その分だけ合格に近付くことができます。

記述を「添削」してもらうと、さらに良い

自分だけで記述の練習をしていると、「独りよがりな記述の仕方」になってしまうことがあります。上位レベルの難関大学を目指す場合、より分かりやすく、正確に記述することが必要です。こうした大学に対応できる高い記述力を身につけるためには、「添削」をしてもらうと良いです。

学校の先生や予備校や塾の講師、チューター・TAなどにお願いして、添削をしてもらいましょう。こうした人に「見てもらうこと」を意識して回答を作ることで、より分かりやすく、ていねいな記述をしやすくなります。特に学校の先生は誰でも利用でき、「添削してほしいです」とお願いすれば協力してくれることが多いので、積極的に頼むと良いです。

また、これらの人に添削を頼むのが難しい場合や、よりしっかりと添削してほしい場合は、通信教育の「進研ゼミ」や「Z会」を利用すると良いです。どちらも添削問題がついていて、提出するとプロの採点者に添削してもらうことができます。効果的な記述のトレーニングができると共に、自己流の記述も修正できます。

進研ゼミとZ会は、「志望校のレベル」で使い分けると良いです。志望校が中堅国公立なら進研ゼミを、旧帝大レベルの上位国公立や医学部を目指す場合はZ会の利用がおすすめです。

入試まで時間がない中で直前対策をするなら、単発で利用できる「ココナラ」も便利

これまで記述の練習まで手が回らなかったものの、入試が近づいてきて急ぎで対策することもあると思います。

こうしたときに便利なのが、「ココナラ」というサービス。テレビなどでもCMが流れている、「スキルマーケット」というサービスです。

ココナラでは一般の人が自分の得意なことを活かしてサービスを提供していて、「オンライン指導します」「記述答案の添削をします」「英作文お添削をします」など、受験生の悩みに合わせたサービスも充実。1回から利用できるので受験直前期でもすぐに始められ、記述答案を見てもらえます。短期間で記述の力を大きく伸ばすのは難しいですが、できる限りの対策として、添削をしてもらうのはおすすめです。

記述力が上がれば、数学もより深く理解できる

ここでは、受験数学における「記述の仕方、トレーニング方法」を紹介しました。正しい方法で練習すれば、記述力はどんどん高まります。問題を解くときには毎回、ていねいな記述を意識しましょう。

また、記述力が上がると、数学をより深く理解できるようになります。「きちんと説明できるようになること」を意識すると、今まであやふやだった部分もしっかり理解するようになるためです。「記述は採点官に伝えるためのもの」ということを意識して、確固たる記述力を身につけてほしいと思います。