※このページはプロモーション(広告)を含みます。

受験勉強で必ず行うべきなのが「復習」です。勉強してしっかり覚えたことでも、時間が経つと少しずつ忘れてしまいます。学んだことを定着させるには、復習を繰り返すことがとても大切です。

復習は単純に「問題を解き直せばいい」と考えている人が多いです。ただ、より効果的に復習する方法を知っておくことで、より受験勉強をスムーズにすることができます。

ここでは全ての教科に共通する復習の方法について紹介します。

復習は「知識をすぐに使える状態にする」ために行う

学校や予備校などでは「復習は大切」と言われることがあります。このように言われて初めて復習をする人がいますが、これではあまり復習の効果が上がりません。

復習をするのは、試験で「知識をすぐに使えるようにするため」です。一度理解したり暗記したりしたことでも、時間が経つと忘れてしまいます。すると試験ですぐに知識が出てこなくなり、問題を解けなくなってしまいます。

復習をすると学んだことが脳の中で定着して、いつでも引き出せるようになります。復習はこのような状態を作るためにするものです。

誰かに言われてから復習をするときは、復習をすること自体が目的になりやすいです。「復習をしておかないと先生に怒られる」のような理由で問題を解き直すと、「しっかり覚えて試験に役立てよう」という目的がないため、あまり意味がありません。

「模試や大学入試で、知識をすぐに使うために復習をする」と考えて、復習をしてほしいと思います。

復習をし始める期間はいつがいい?

受験生が復習で迷いやすいのが、「復習をし始める期間」です。人は覚えたことを少しずつ忘れていきます。「一度覚えたことをいつ復習すればベストなのか」は、多くの人が気になることだと思います。

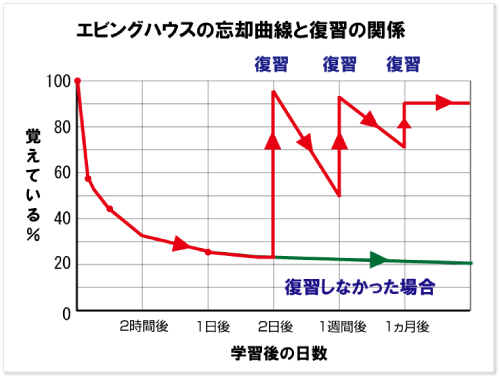

「時間が経つにつれて、人は物事をどれくらい忘れるのか」について研究した「ヘルマン・エビングハウス」という人物がいます。エビングハウスはこれをグラフにして、研究結果としてまとめました。このグラフを「エビングハウスの忘却曲線(ぼうきゃくきょくせん)」といいます。

東進衛星予備校様のグラフが大変分かりやすかったため、参考にさせて頂きました。

このグラフのポイントをまとめると、

1時間後に、全体の56%を忘れる。

1日後に、全体の74%を忘れる。

ということがいえます。

つまりせっかく覚えても1〜2日後には、覚えたことの約75%を忘れてしまうのです。しかし復習をすると、もう一度記憶を復活させることができ、記憶を強化することができます。そして復習を繰り返すと、なかなか忘れなくなるまでに強い記憶にすることができるのです。

最初は間隔を短く、だんだん間を空けて復習

エビングハウスの忘却曲線をふまえて復習の間隔を考えると、次のように間隔を取りながら解き直すのが効果的です。

- 最初の復習はなるべく「その日のうちに」。ざっと見直すだけでも良い。

- 1〜2日後に、もう一度復習。

- 1週間後にもう一度復習。

このように最初の3回までは特に気をつけて、短期間で復習するようにしましょう。その後も短い間隔で復習をしたほうが良いですが、ほかの勉強もあると思います。そのため自分の記憶を振り返って、「2週間後」や「ひと月後」など、タイミングを見て復習すると良いです。

なお、「何度も短い期間で復習すると、新しいことを勉強できない」と思うことがあると思います。しかし復習の仕方を工夫することで、短時間でもしっかり定着させて復習することはできます。この方法について、下で紹介していきます。

復習の回数は?

「復習は何回くらいすれば良いの?」と迷うことがあるかもしれません。復習に回数は決まっていません。「記憶が定着するまで何度でも繰り返す」のが基本です。

人によってはとても記憶力の良い人がいます。ただ一般的な人は、同じ問題を5〜6回ほど、時間を置いて復習することはよくあります。私も受験生のころはひとつの参考書の問題を、5〜6回ほど解き直していました。本当に何度も繰り返し解いていたと思います。

こう聞くと、復習はとても大変そうに思えます。ただ、2〜3回目までの復習はたしかに大変ですが、その後はざっと見直すだけでも十分な復習になります。そのためそれほど時間をかけずに解き直すことができます。

また、「色々な参考書・問題集を解こうとせず、ひとつの教材に絞ることが大切」とよく言われるのは、このように復習が必要であるためです。色々な教材を復習せずに解くよりも、ひとつの教材を何度も復習するほうが、学習効果が高いのです。

復習の具体的な方法

ここからは「復習をどのようにすると良いか」について紹介します。

これまで「復習は、とにかく問題を解き直せばいい」と考えていた場合、今後は復習の仕方を変えてみてください。きっと学習効果が大きくアップするはずです。

五感を活用して復習する

復習をするときには、「問題を書いて解き直す」人が多いです。これはたしかに良い方法ですが、復習の仕方はほかにもあります。いわゆる「五感」を働かせて復習するのが、より効果的に記憶を定着させるためのポイントです。

ここからは、効果的に復習するための方法を紹介します。全て取り入れて、自分に合った方法で復習してほしいと思います。

書く

まずは多くの受験生が行っている「書く」復習の仕方です。

書いて復習するともう一度最初から問題を解くことができるので、復習の効果は高いです。ただ、時間がかかるのがデメリットです。同じ問題を書いて解き直していると、新しい問題に使う時間が少なくなってしまいます。

そのため書いて復習する問題は、「まだ記憶があいまいで、しっかり解けない問題」だけにしましょう。「もう解ける」と思っている問題を書いて解き直すのは、「時間の無駄使い」になってしまいます。

多くの人が、解ける問題をもう一度解いて満足してしまいがちです。これはやめるようにしましょう。

見る・眺める

私が積極的に活用していたのが、「見る」復習の仕方です。

一度問題を解けるようになったら、こまめに見直すようにします。これは英語や国語などの文系科目だけでなく、数学や物理などの理系科目にも有効です。

英語なら文章を黙読します。数学なら問題を見て、解き方がイメージできるかを確認します。パラパラとページをめくるだけでも良い復習になり、効率が上がります。

書く復習に慣れている人は「書かないと気がすまない」という人がいます。しかしこれでは、ほかの勉強をする時間が少なくなってしまいます。書いて復習するべき問題と、読むだけでも十分に復習になる問題を分けて、復習の効率を上げましょう。

私は見て文章の意味が分からなかったり、解き方が思い浮かばなかったりした問題については「×」の印をつけていました。そして後で、まとめて書いて復習していました。

聴く

「聴く」ことも効果的な復習方法です。聴くことでの復習は、書くよりも手間や時間がかかりにくいです。

特にこの復習方法を取り入れやすいのは「英語」です。

英語の文章問題やリスニングは、移動時間や待ち時間にスマートフォンなどで聴いて復習することができます。用事などの「ついで」で行うだけでも効果があります。ちょっとした時間があるときには、積極的に英語の音声を聴いて復習しましょう。

また、語学学習に関する研究はたくさん行われていますが、「リスニングの力を鍛えると、読む力も同時に鍛えられる」ということが分かっています。聴くことで長文読解の役にも立つのでぜひ取り入れてみてください。

声に出して読む

単語を覚えるときには、無意識のうちに声に出して覚えることがあると思います。このように「声に出す」ことには、物事を記憶に残りやすくする効果があります。これを意識して活用すると良いです。

英単語だけでなく、英語の長文や数学の公式・解き方なども声に出すと覚えやすくなります。数学では「こうだから、こうなる。次にこう解く」のように声に出しましょう。「見る」ことでの復習と合わせて使うと、さらに効果が高くなります。

ただ、声に出すことのデメリットとして、「周りの人に聞かれると恥ずかしい」という点があります。タイミングを見て活用することをおすすめします。

「スキマ時間」を活用する

ここまで、「五感を使う復習方法」を紹介してきました。もうひとつ積極的に活用すると良いのが、「スキマ時間」です。5分のスキマ時間でも、10回あれば50分です。また、10分なら6回あれば1時間になります。このようにスキマ時間は、積み重なると大きな時間になります。

さらにスキマ時間は、勉強に取りかかるハードルも低いです。「5分や10分なら勉強しておこう」と考えられる人は多いと思います。スキマ時間に1回勉強するだけだと、短く感じるかもしれません。しかしこれを続けることで、ほかの受験生に大きな差を付けることができるのです。

勉強ツールを用意しておく

スキマ時間を活用するために大切なのは「勉強ツールを用意しておく」ことです。単語帳・参考書・問題集など、さっと取り出して勉強できるものを前もって決めておきましょう。これはいわゆる「段取りを整えておく」ということです。

段取りをしていないと、スキマ時間があったときに「何をしよう」と考えることから始まります。すると「短い時間だから、勉強しなくても良いか」と考えて、何もせずに過ごしてしまいやすいです。先に勉強するものを決めておくことで、何も考えずにすぐ勉強に取りかかることができるのです。

上で挙げた参考書・問題集・単語帳などは、すでに使っているかもしれません。その他のもので使うと良いものを紹介します。

分からない単語だけを書いたカードやメモ

単語暗記の効率を上げるために、分からない単語だけをまとめたカードやメモを持っておくと良いです。全てあやふやにしか覚えていない単語なので、効率良く暗記することができます。

英語の長文を読んでいると、単語帳に載っていない単語が出てくることがあると思います。こうした単語をカード・メモにしておくと良いと思います。また、最近なら「スマートフォンのメモ帳アプリ」にまとめておくのも良いと思います。

模試ノート

私の場合は模試の問題をノートに切って貼り、「模試ノート」を作っていました。模試は良問の宝庫なので、集めると良い教材になります。

問題の下に解答を書いておくと、すぐに答も確認することができて便利です。電車の中や空き時間で見直すことで、スキマ時間でも濃い復習をすることができます。

私の場合は早大・慶大オープンのような「特定大学の模試」は別ノートにまとめていました。より難しい問題が多いためと、自分の中で「特別な模試」という感覚があったため、別にしていました。

模試の活用法については別のページでも詳しく解説しています。こちらも参考にしてほしいと思います。

大学受験の勉強で効率よく偏差値をアップさせるための模試活用法

英語の音声

歩きながらや立っているときの待ち時間などに使えるのが「英語の音声」です。長文をそのまま音声にしてあるものや、リスニングの音声などを聴くと良いです。混み合っていて書籍やノートを持てない電車の中でも復習をすることができます。

スマートフォンに入れておけばすぐに聴くことができるため、準備しておきましょう。

「ツールの準備」に時間をかけすぎないようにする

上のようなツールを使うと、スキマ時間にとても濃い復習をすることができます。生活のさまざまなところで、スキマ時間は意外とたくさんあります。こうした時間を活用すれば、「以前に比べて勉強時間を増やした感覚がそれほどないのに、成績が伸びてきた」という結果につながります。

ただ、「ツールを作ること」が目的にならないように気をつけてください。復習用のカードやノートを作っても、それを使わないと成績は伸びません。きれいなノートを作ると、それだけで満足しやすいので気をつけてください。

受験勉強は繰り返しの復習が大切

ここでは、受験勉強で欠かせない「復習の方法」について紹介してきました。復習は、「単に問題を解き直せば良い」と考えていると上手くできません。上で紹介したように、自分の五感やツールを活用することで、より効果的に、効率よく復習することができます。

繰り返し復習すれば、あなたの成績も飛躍しやすくなります。ぜひ復習の仕方を「ひとつの技術」として身に付けてください。