※このページはプロモーション(広告)を含みます。

数学の受験勉強をする上で必要になるのが「記述対策」です。国公立大学を志望する場合、2次試験は途中式から解答までを記述で答える形式になっています。これを「記述式の問題」といいます。私立でも、大学によっては記述式です。

普段から式だけを書いて問題を解いていると、記述式の問題に対応する力がつかず、「普段は問題を解けるけれど、模試や入試本番では上手く説明を書けず、点数を取れない」という状態になりがちです。記述力を高めるには、トレーニングが必要なのです。

ただ、「記述力をつけるために、どのように練習すればいいのか分からない」と悩む人もいます。そこでここでは、「数学の記述力を高めるトレーニング方法」について紹介します。

日頃から「採点者」を意識して解答を作る。記述のポイント

日頃から問題を解いていても記述力が身につかない大きな原因は、「問題を解ければそれで良い」と考えているためです。つまり「誰かに答案を見てもらうつもりで問題を解いていない」のです。

相手に回答を見てもらうことを意識すると、「途中式を省くと、読む人が分かりにくいだろうな」「ここで公式を使ったことを、説明しておくほうがいいな」などの考えがわくものです。つまり「より相手に伝わりやすい答案」を作ろうと考えるようになります。

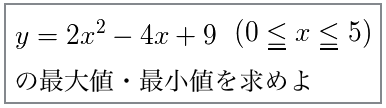

たとえば、次の問題を見てみましょう。

単純に問題を解くことだけを意識していると、「自分が分かれば十分」という考え方になります。そのため式を雑に書いてしまったり、説明を加えなかったりするのです。

上の解答は一見すると良さそうに見えますが、採点官に伝えるという面からすると「悪い例」です。まずは普段の問題を解くときから、採点する人に向けて解答を書くような意識をもってください。これだけでも記述の力が大きく変わるはずです。

ポイントを押さえた式のみを書く

解答を記述するときには、ただ説明するように書けば良いわけではありません。良い記述をするのにまず大切なのは「ポイントを押さえて書き、無駄を省くこと」です。

だらだらと途中式を書くと、採点者が読みにくいです。計算を進める段階の式を省いて、「目的の形まで変形した式」を書くようにすることで、ポイントを押さえた式になります。

「ここで解の公式より」のような説明を加える

記述にあまり慣れていないと、「ここで~であるから」「解の公式より」「ここで、X=1を代入して」などの説明を省いてしまいがちです。

簡単なひとことだけでも加えると、解答が分かりやすくなります。また、きちんと説明されている解答になります。式変形を終えて代入をしたり、公式を使ったりするなどの「次の段階へ移るとき」には、説明を加えると良いです。

ただし人によっては、「説明を書かないと」という気持ちが強すぎるあまり、必要ない文章まで書いてしまうことがあります。どのくらい書けば十分なのかは練習でつかめてくるため、「まずは書くこと」が大切です。

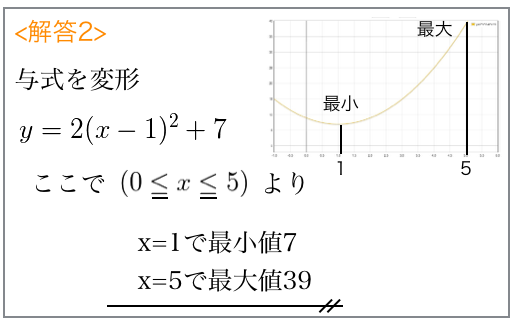

必要に応じて「グラフ」や「図」を加える

採点者に伝わりやすい解答を作る上では、「図」や「グラフ」を入れることも大切です。漫画のような図を答案に入れるのはもちろん駄目ですが、確率の問題で箱や玉の絵を描いたり、関数の問題で必要なグラフを描いたりすることは解答を分かりやすくためにとても良いことです。

上の解答2は、これまでのポイントをふまえて作成した解答です。途中式の無駄を省き、説明を加えて、グラフを入れて分かりやすくしてあります。図やグラフがあることで採点者が解答を読んだときに、ぱっと見てすぐに分かるようになります。また、自分でも図やグラフを書くことで、考えやすくなる効果もあります。そのため、これらを積極的に加えるようにしましょう。

さらに記述力を高めるために意識するべきこと

以上のポイントを踏まえて回答を作成することで、より伝わる答案になるはずです。

ここからは、日頃の記述トレーニングで気を付けること・取り入れると良いことを紹介します。

「問題集や参考書の解答」を再現できるようにする

記述の練習をする上で解答の見本になるのが「参考書や問題集の解答」です。

参考書などの解答を見たときに理解することができるのは、適切に途中式が書かれていて、図やグラフが入っていて、説明が加えられているためです。つまり、これと同じように解答を作ることができれば、採点官に伝わる記述力を身につけられていることになります。

日頃から問題を解く中で、なるべく参考書などの解答を真似すると良いです。見本があることで「どのような解答を作れるようになれば良いのか」を理解することができ、記述の上達が早くなります。

量の積み重ねで、記述力が上達する

記述力は「採点者に伝わる解答」を意識しながら解答作成を繰り返すことで上達します。記述力を短期間で大きく伸ばすのは難しく、毎日問題を解くことでトレーニングを積み重ねることが、上達への近道です。

何となく解答を作るのではなく、「もっと分かりやすく、伝わるような解答にするにはどうすれば良いだろう」と考えながら記述の練習をしてください。1〜2ヶ月後には大きな伸びを実感できるはずです。

学校の先生に添削をお願いする

「書いた解答が本当に良いものなのか分からない」というときは、学校の先生に添削をお願いすると良いです。「迷惑にならないかな」という不安もあるかもしれませんが、先生のほとんどは「生徒の力になりたい」と考えているもの。むしろ頼られると嬉しく感じる人も多いです。

休憩時間や放課後などに、数学の先生に「二次試験対策のために記述の練習をしているので、添削をお願いできますか」と頼んでみましょう。「少し待ってね」と先生から言われるかもしれませんが、きっと添削をしてアドバイスをくれるはずです。

「進研ゼミ」か「Z会」を利用する

記述対策をより本格的にしたい場合は、「進研ゼミ」か「Z会」を利用すると良いです。進研ゼミとZ会はどちらも通信教育の教材で、毎月送られてくる問題を解くことで学力を伸ばすことができます。そして両方とも「添削問題」があり、webなどで答案を送ることで、記述の添削をしてもらえます。

記述の練習は自分ですることもできますが、難関大学の問題は、しっかりとした記述対策をしないと高得点を取れません。問題を解けるようになることも大切ですが、「点数を取るための答案作成」のトレーニングも大切なのです。

自分で記述の練習をしていると、「どのように書くと要点を押さえられるのか」「自分の解答はどこが弱いのか」などに気付けないことがあります。

進研ゼミやZ会の添削は、担当教科について深い知識のある人が担当しています。そのため単に添削をしてもらえるだけでなく、今後さらに記述力を高めるためのアドバイスももらえます。

進研ゼミとZ会は両方とも人気があり、質が高い教材です。どちらにしようか迷うときには、進研ゼミは「スタンダード」、Z会は「ハイレベル」というイメージで選ぶと良いです。

進研ゼミは偏差値50以上くらいから受講できる講座が揃っていて、幅広い受験生に対応しています。これに対してZ会は「現時点での学力が少なくとも偏差値60以上、できれば65以上ある場合」におすすめです。

進研ゼミもZ会も「継続」が大切です。毎月の添削問題をしっかりこなすことで記述力がつきます。通信教育は定期的に教材が送られてくるものの、途中から続かなくなってしまうことがあります。月ごとに退会をすることができるので、自分に合っているかはよく確認する必要があります。

また、予備校や地域の学習塾、家庭教師などでもある程度添削をしてもらうことはできます。ただ、本格的な添削をしてもらうなら、やはり進研ゼミかZ会がおすすめです。

記述力を磨いて、志望校対策を万全に!

ここでは、数学の記述力を高めるためのトレーニング方法・ポイントを紹介しました。

近年は記述式での回答がより重視されるようになっています。選択肢から正答を選ぶ問題や、空欄を埋めるだけの問題では、受験生の学力を十分に評価できません。そのため各大学とも、今後さらに記述式の問題を増やす可能性があります。

ただ、入試にこうした流れがあるとしても、「しっかりとした記述力」を身につけておけば恐れることはありません。むしろ他の受験生と大きく差をつけられるチャンスになるため、紹介した方法を取り入れて早めに記述対策をすることをおすすめします。