※このページはプロモーション(広告)を含みます。

大学受験で「旧帝大」を目指すこともあると思います。旧帝大は「旧帝国大学」の略で、東京大学・京都大学・大阪大学・北海道大学・東北大学・名古屋大学・九州大学の7大学を指します。

これらの大学は「国公立であるため、学費が安い」「国が重要な研究拠点と考えており、最先端の研究ができる」「優秀な人が多い環境で勉強でき、就職も有利になりやすい」などのメリットがあり、多くの受験生に人気です。

ただ、旧帝大の入試問題はレベルが高く、入試科目も幅広いです。どうやって勉強を進めれば良いか迷うこともあると思います。

そこでここでは「理系で旧帝大(北大・東北大・名大・九大)を目指す場合の対策」を解説します。まずは受験対策の全体像を理解して、準備を始めましょう。

なお、旧帝大を目指す場合、必ず「記述問題の対策」が必要です。通信教育の「進研ゼミ」や「Z会」は毎月のテキストに付いている添削問題で記述力・アウトプット力を磨けて、答案の書き方もアドバイスをもらえます。スタンダードなのは進研ゼミ、よりハイレベルならZ会ですが、どちらも良質なので、ぜひ考えてみてほしいと思います。

センター試験で、全ての科目を満遍なく得点する

北大・東北大・名大・九大などの旧帝大は、理系でも大学入学共通テストで英語・国語・社会が必要です。これらの科目で点数を落とさないことが大切です。

理系の場合、これらの科目が苦手な人が多いです。筆者も国語は「できれば避けて通りたい・・」という科目でした。

ただ、苦手なまま勉強せずに放置すると、文系科目が足を引っ張ってしまい、共通テストのボーダーラインに届かなくなってしまいます。そのため平均点くらいは確実に取れるよう、基礎を早めに固めておくべきです。できれば文系科目でも「共通テストで8割」を目標に勉強してください。

難しい参考書や問題集で勉強する必要はないため、「共通テスト(センター試験)対策用の参考書」を購入して、効率良く点数アップにつなげましょう。

私の場合、英語と国語がとにかく苦手だったので、この2教科は7割を目指して対策を行い、社会は倫理・政経を選択して8割を目標に暗記を繰り返しました。

また、数学・物理・化学についてはあまりマーク式の過去問を解きませんでしたが、文系科目はたくさん解きました。特に倫理・政経は参考書を1冊仕上げたあとはマーク式の問題集を解き、学びきれていない部分を補強していました。

文系科目は直前から対策を始めても間に合わないため、春から取り組み始めることが大切です。先延ばしにするほど苦しくなるので気をつけましょう。

【数学】高い実践力が必要。典型問題は確実に解く

旧帝大の数学は難しい問題が出題されることもありますが、標準レベルの問題が混ざっていることもよくあります。パターンさえ理解していれば解ける「典型問題」も、全体の半分近く出題される傾向にあります。そのため、まずはこうした典型問題を、しっかり解けるように対策しましょう。

旧帝大を受験する場合、数学の基本的な解法パターンを網羅しておく必要があります。黄チャート(もしくはこれと同レベルの参考書)の1A・2B・3を全て習得したあと、問題演習をしましょう。

ちなみに私が塾講師として受験生を教えていたときは、黄チャートをおすすめしていました。ただ、私自身は学校で配られた「4STEP」という薄い基礎固めの問題集を、黄チャートの代わりに使っていました。

4STEPは問題数が多いため黄チャートのほうが効率良く学べますが、4STEPは反復練習をするには良いです。また、4STEPは問題が良いものの解説はほとんどなく、使いにくい面はありました。

黄チャート後の問題集としておすすめなのは、「1対1対応の演習(東京出版)」「理系数学の良問プラチカ(河合出版)」「入試攻略問題集(河合出版)」「数学重要問題集(数研出版)」などです。

特に多くの受験生に人気なのは、1対1対応の演習とプラチカです。どちらもクセのない良問を収録していて、解法パターンを実践的に使いこなす方法を身につけられます。難易度は「プラチカ > 1対1の練習問題 > 1対1の例題」というイメージなので、自分のレベルに合わせて選びましょう。

入試攻略問題集は、河合塾で開催されている「大学別オープン模試」の過去問を収録した問題集です。模試の問題は質が高く、さらに志望校の傾向に合わせて作成されています。

また、河合塾のオープン模試は旧帝大の入試問題より少し難しめに問題が作られているため、入試攻略問題集はレベル的にちょうど良いです。この問題集は「必ず取り組むべき教材」といえます。私も購入して、何度も繰り返し解きました。

上に挙げたレベルの問題集を1~2冊と、過去問をしっかり解いておけば、旧帝大の数学には対応できるはずです。

【物理・化学】原理を理解すれば、初見でも解ける

旧帝大の物理・化学は、典型問題ではない「初見の現象」を扱っていることが多いです。あまりこれまでに見たことのない図が描かれており、「なんだこれは」と感じやすいのが特徴です。また、問題を見たときに文章量が多く、「現象を読み解く力(どんなことが起きているのか)」が必要です。

ただ、ぱっと見は難しそうでも、実際は今まで学んだ知識で解くことができます。きちんと問題を理解すれば、シンプルな式を立てれば解けることが意外に多いのです。

物理や化学では、問題で何らかの「現象」を扱っています。「物体が動いている」「2つの物質を混ぜたら反応が起きた」など、「その現象で、何が起きているのか」をしっかりとイメージできる必要があります。現象をイメージできれば、それを式で表現することができるはずです。旧帝大の物理・化学では、高いレベルで現象をイメージする力が求められます。

これを踏まえてまずは物理ですが、定番の「物理のエッセンス(河合出版)」という参考書がおすすめです。物理のエッセンスは基礎から取り組むことができるものの、本質を学ぶことができます。そのため、あらゆる問題に対応する応用力を身につけることができます。

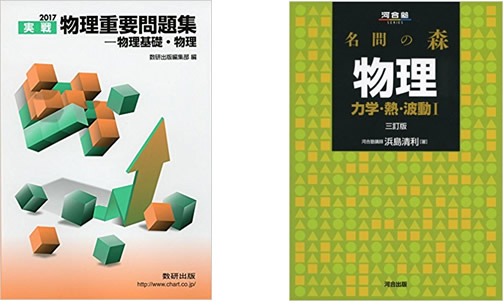

その後は問題集として「重要問題集(数研出版)」「名門の森(河合出版)」のいずれかに取り組むと良いです。「良問の風(河合出版)」も良い問題集ですが、名門の森よりも少しレベルが下がるため、旧帝大には少し不向きです。

なお、個人的には物理のエッセンスを「**」の問題まで全て解き切り、旧帝大の過去問をたくさんこなす流れでも良いと思います。自分の志望校以外の旧帝大に関しても、過去問をこなすと良いです。東北大が志望校なら、北大・名大・九大・阪大などの問題も解きます。私自身は名門の森を購入したものの中途半端に終わり、過去問を中心に演習していました。

化学の参考書は「大学受験Doシリーズ(旺文社)」が、基礎から解説されていて本質にも触れているのでおすすめです。Doシリーズは理論・無機・有機の3冊ありますが、理論と有機を執筆している駿台の鎌田先生は、本質的で分かりやすい解説をすることで有名です。

私の場合は「原点からの化学シリーズ(駿台文庫)」という参考書を使っていました。これも計算(理論)・無機・有機と分かれていますが、より本質的な内容で少し難しいです。ただ、これらの解説に慣れると、とてもクリアに化学を理解することができ、旧帝大の問題も「背景」まで読み取れるようになります。

参考書のあとは「重要問題集(数研出版)」「標準問題精講(旺文社)」「理系標準問題集 化学(駿台文庫)」がおすすめです。また、物理と同じように、旧帝大の過去問もおすすめです。

【英語】標準レベルの長文を読みこなせれば、対応できる

旧帝大でも理系の場合、英語は標準レベルです。そのためハイレベルな問題に取り組まなくても、しっかりと得点することが可能です。単語帳・文法の参考書をそれぞれ1冊ずつ終えて、あとは長文を読んでいきましょう。

文法については「NextStage(ネクステージ・桐原書店)」などの、高校で配布される参考書で大丈夫です。私は大量の問題がある文法問題集は苦手だったため、「英文法・語法のトレーニング・戦略編(増進会出版社)」を使っていました。ポイントがまとまっていて分かりやすかったです。

また、旧帝大の場合は「記述問題」があるため、「文の構造を理解して、正しく訳すことができる力」を身につけておく必要があります。

そのためには「読解」も学んでおくべきです。読解は「文法を使いこなし、文章を読み解く技術」を指します。長文を読むときに、文法の知識を上手く使いこなせないことがあります。読解を学ぶとこうしたことがなくなり、スムーズに正しく文章の意味を理解できるようになります。

読解の参考書としては、「英文読解入門基本はここだ(代々木ライブラリー)」「ポレポレ英文読解プロセス50(代々木ライブラリー)」などがおすすめです。

早めに基礎を固め、高3の9月以降は問題演習を中心に

理系で旧帝大を目指す場合、特に数学・物理・化学は到達すべきレベルが高く、早めに勉強を進める必要があります。そのためできれば高2の前半から受験を意識し始めて、高2の秋冬からは本格的に受験対策をする必要があります。また、この場合でも高2の前半までで、ある程度の基礎力を身につけていることが前提です。

高2の時期から受験対策を始めれば、高3の7月ごろには基礎を完成させることができます。8月で苦手な部分の補強などをしつつ、本格的に問題演習をこなしましょう。「高3の9月以降はひたすら問題演習」というスケジュールで進めることができると、旧帝大に合格できる可能性が高くなります。

また、特に理解科目の場合、新しい教材に次々と取り組むより、「これ」と決めた問題集を徹底的にやり込むと良いです。すると理解が深まり、応用力が身につきます。復習の際には「ただ解くだけ」にならないよう、理解を深める意識をもったり、別の解き方を考えてみたりしましょう。

問題を解くときに、「記述での回答」を意識して練習しておく

旧帝大の2次試験は、「記述式」で回答する必要があります。つまり数学や物理は答をただ書くだけでなく、「方針を立てる→ 説明やグラフを入れながら式を書く → 答を導く」という流れで答案を書きます。

とりあえず計算して正解を出すだけでは、旧帝大に合格できません。記述式は大変なように感じるかもしれませんが、逆にいうと途中式をていねいに書けば部分点をもらえる形式でもあります。普段からわかりやすい答案を意識して問題演習をすれば、記述力を磨くことができます。

ただ、記述の答案は、「本当にこの書き方で良いのかわからない」ということもあります。こうしたときにおすすめなのが、通信教育の「進研ゼミ」や「Z会」です。どちらも毎月テキストが送られてきて勉強しますが、冊子の教材と合わせて「添削問題」が付いていて、記述での回答に慣れることができます。

添削問題はその科目のプロが添削してくれて、「この部分はこう書きましょう」というアドバイスを書き加えてくれます。これを改善することでより良い答案を作れるようになるため、旧帝大を目指すなら進研ゼミやZ会を活用すると良いです。

進研ゼミは幅広い受験生に対応していて、スタンダードで取り組みやすいです。教材も整っていて数学の解法パターン集や英語の重要構文、苦手科目の克服ブックなど、副教材も充実しています。

よりハイレベルな問題演習をするなら、Z会が良いです。Z会は難関大を目指す人に人気で、難しいですが学びのある問題で演習できます。ただ、無理をすると基礎がおろそかになるため、自信があればこちらもおすすめです。

戦略をもって勉強すれば、旧帝大でも合格できる!

ここでは「理系の旧帝大対策」を解説しました。

旧帝大の数学や理科はレベルが高いものの、しっかりと基礎を固めて問題演習を重ねれば、入試に対応することができます。また、英語・国語・社会も、センター試験で7~8割は得点する必要があります。早めに準備を始めて、高3の後半は問題演習に集中できるよう勉強を進めましょう。